“SHTTL”, GLI ULTIMI GIORNI

Delhine Auffret intervista Ady Walter. Traduzione dal francese a cura di Barbara de Munari

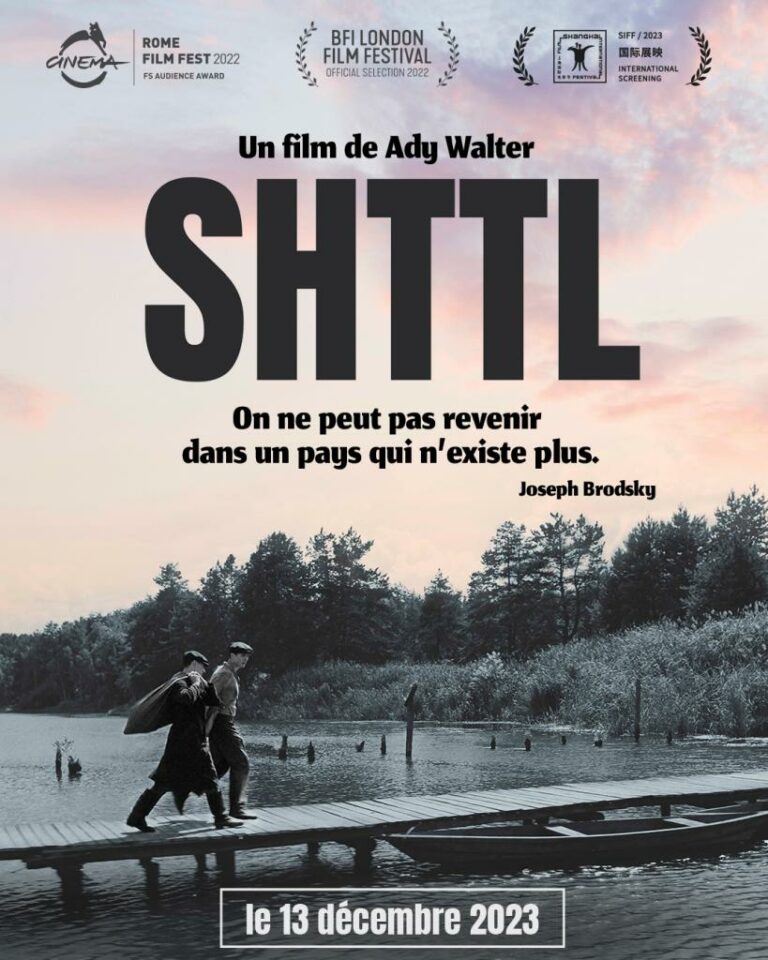

SHTTL è l'evocazione di un mondo nelle ultime ore della sua esistenza. Il film di Ady Walter, pluripremiato nei festival internazionali, esce ora in Francia. Tra un racconto storico girato in Ucraina e una favola dagli accenti chassidici e yiddish, SHTTL è anche un film che risuona di una moltitudine di echi. Ci immerge in una storia vertiginosa.

Delphine Auffret - Ciò che mi ha colpito della storia che racconti è la forte risonanza sia con le leggende chassidiche sia, ad esempio, con la modernità, con l'opera romantica di Elie Wiesel. Il tuo film, nel contenuto e nella forma, ha molto in comune con alcuni dei suoi lavori, come Les Portes de la Forêt, per esempio. Ritieni di far parte di questa tradizione? Di cosa stai parlando?

Ady Walter - Ho letto la testimonianza di Wiesel, La Notte, e poi il resto della trilogia. Ma soprattutto mi sono nutrito dei racconti chassidici di Martin Buber. È come una lettura dell’infanzia. I miei genitori avevano una biblioteca molto grande, ricordo di aver scoperto questi libri quando ero molto giovane e di essermi immerso in essi come si leggerebbero le fiabe di Grimm o di Andersen.

La cultura ashkenazita mi è stata trasmessa da mio padre. Mi leggeva la Torah ogni sera prima di andare a dormire. Dovevo avere sette o otto anni quando iniziò e lo fece in modo molto costante per due o tre anni. Mi ha letto Bereshit e L'Esodo nell'edizione di Elie Munk , con una copertina in tessuto blu, molto bella. Me li ha letti così tanto che mi ha infuso, mi ha permeato. C'è una tale tensione narrativa in questi due libri, per un bambino è estremamente forte. Ha condizionato molto ciò che ho fatto con questo film.

D.A. - Il film è girato in yiddish. Una lingua che, dopo la Shoah, è divenuta “la lingua di nessuno”, come la definisce Rachel Hertel. Come sei riuscito, nel 2023, a girare in uno yiddish plausibile, come veniva parlato negli shtetls ?

A.W. - Non è stato facile. Ho fatto un casting internazionale per trovare giovani capaci di recitare in yiddish, negli Stati Uniti, in Ucraina, in Canada, in Inghilterra, molto in Francia, e anche in Israele.

Recitare in yiddish e parlare in yiddish non sono esattamente la stessa cosa. Per il mio attore principale, Moshe Lobel, lo yiddish è la sua lingua madre. È cresciuto in un ambiente chassidico. Quando ci siamo incontrati, faceva teatro yiddish da molto tempo. Anche molti altri dei miei attori si sono allontanati dal loro ambiente d’origine. E, appunto, per loro si trattava di essere protagonisti di un film che mettesse in gioco elementi forti della loro stessa storia. In SHTTL c'è una relazione molto intima tra il soggetto e la lingua. Il film esplora molto la questione di sapere fino a che punto si è fedeli alla propria storia, alla propria religione, alla propria cultura e fino a che punto ci si può liberare da esse. Non è stato sempre facile interpretarlo. Lo yiddish è una lingua in situ in SHTTL. Stavamo davvero interpretando una storia in un luogo in cui la gente parlava e viveva in yiddish. Non è lo stesso yiddish di Unorthodox o di Shitsel – che è uno yiddish espatriato, se così posso dire, uno yiddish che, in effetti, si è anglicizzato ed ebraizzato.

Questa vicinanza tra geografia e lingua è stata molto importante. Ad esempio, nel caso di Anisia Stasevich, l'attrice principale, suo nonno era ebreo di Odessa, ma nella sua famiglia non si parla yiddish da tre generazioni. Quando iniziava a impararlo per recitare, ripeteva “è come se fosse già nella mia testa”, come se il linguaggio fosse nel suo DNA. Avevamo una coach, Lili Rosen, coach anche di Unorthodox che mi diceva di lei: “Non ho niente da fare, lo parla perfettamente." Abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile a quello che era lo yiddish popolare, che in realtà non conosciamo più, perché è proprio questa lingua che è stata assassinata: la lingua dei calzolai, la lingua dei lattai, la lingua dei galleggianti di legno (si trattava di un mestiere molto ebraico).

Ovviamente ci sono ancora tracce registrate, non partiamo dal nulla. Resta comunque una ricostruzione, una ricreazione più precisamente. Ovviamente è ancora possibile ascoltare lo yiddish nei circoli chassidici contemporanei. Ma si tratta di gruppi completamente fuori dal mondo, che vivono separati. Mi chiedo cosa sarebbe diventato lo yiddish parlato in SHTTL se non fosse stato ucciso. Credo che sicuramente sarebbe divenuto ancora di più un linguaggio di espressione artistica. Questa domanda mi perseguita.

D.A. - Restare o andarsene, non è questo il nocciolo del film?

A.W. – Si tratta di un universo in tensione. C'è tanta vita nel film, nei dibattiti che lo animano. Alla fine degli anni Trenta, soprattutto nell’Ucraina occidentale, regione polacca appena inghiottita dall’URSS, le controversie politiche e ideologiche erano incredibilmente intense. Lo shtetl era un mondo di dibattiti, un mondo aperto ai quattro venti, un mondo di viaggiatori. Non era un ghetto ma un universo di alterità. Persone di tutte le origini si incontravano costantemente. Anche di tutte le religioni perché, contrariamente a quanto pensiamo, lo shtetl non era un villaggio ebraico, era un villaggio o una piccola città dove la maggioranza gli abitanti era ebrea il che è molto diverso.

Negli shtibele, questi piccoli luoghi a metà strada tra l'oratorio e la casa di studio, si trovavano degli in folio di matematica, di filosofia… I rabbini, gli studiosi, si interessavano di ciò avveniva all’estero. A tal punto che ce n’erano alcuni che, se scoprivano un’idea nuova, partivano all’improvviso per seguirla. Le persone erano anche abituate alla discussione, al pilpul, e si trovavano in uno stato di grande ricettività, erano pienamente inserite in un tessuto geopolitico vivo. Erano ossessionati dalle nuove idee come lo fu il chassidismo a suo tempo. Si tratta di un sentimento religioso popolare nato in questa regione, in Ucraina, in rottura con l'ebraismo ortodosso classico.

D.A. - Come utilizzi le categorie della letteratura chassidica senza cadere in quel folclore che vediamo troppo spesso?

A.W. - Questo universo da libro di fiabe con personaggi stereotipati come il visionario pazzo è un pregiudizio del tutto scontato. Questo pazzo rivela i segni dell'Apocalisse, come in un bellissimo racconto di Lamed Shapiro intitolato Il coltello. Io mostro un mondo in crisi. Questa dimensione della storia non è per niente artificiale o caricaturale. È il giugno del 1941, in Unione Sovietica. Fuori c’è la Germania nazista. All'interno, i hassidim sentono che il controllo sulle anime li sta abbandonando, scivolando via da loro. Le donne, ad esempio, si stanno fortemente emancipando. Storicamente sappiamo che il Bund, il comunismo, ha giocato un ruolo importante in questa evoluzione. Io sottolineo anche la durezza del mondo, la miseria: quando un personaggio è in ansia perché deve sposare sua figlia, è davvero un problema economico.

D.A. - Accanto a questa polifonia delle piccole, singolari esistenze dello shtetl, dell'amore, del risentimento e della speranza,il finale del film si chiude emerge con un ritmo incredibile e paralizzante. Quali fili narrativi stai tirando in quel momento?

A.W. - L'architettura del film si basa su alcune scene che ci portano sull'orlo del precipizio. I personaggi sono molto nervosi. Ho letto molte testimonianze sull'operazione Barbarossa. Fu gigantesca: 4.000 chilometri di fronte, i tedeschi attaccarono dalla Lituania all’Ucraina meridionale, in una notte attraverso diversi fusi orari. Nelle 24 ore precedenti, è stato riferito che gli animali erano in preda al panico, che le persone avevano visioni come quella di un contadino che vide una specie di cielo rosso nel cuore della notte in mezzo al suo campo. Allo stesso modo, quando si leggono le testimonianze, ad esempio, delle ore che precedettero il genocidio in Ruanda; sono state raccolte testimonianze simili di persone che, nelle ore che precedettero il massacro, si sentivano estremamente nervose e in preda a comportamenti strani. Ho provato a ricrearlo nel mio film. I personaggi sono in una specie di grande nervosismo, la loro vita si condensa, come in un'esperienza di morte imminente.

È inimmaginabile che le persone a un certo punto non abbiano sentito, consciamente o inconsciamente, che il loro mondo sarebbe stato inghiottito. Del resto lo dice Bashevis Singer, lo dice anche Aharon Appelfeld in Mio padre e mia madre. Descrive l'ultima estate prima della guerra, quando tutti erano consumati dal nervosismo. Ci sono donne che si suicidano nel fiume, ci sono uomini che bevono troppo e si chiedono se restare o andare in Palestina.

D.A. - La commozione che gradualmente invade lo spettatore e lo conduce alla fine, alla notte, non è forse intessuta in tutto il film dal gioco tra bianco e nero e colore?

A.W. - All’inizio immaginavo di fare tutto in bianco e nero perché ero ossessionato dalle foto di Roman Vishniac. Poi dopo un po' mi sono detto: tutto ciò che riporterà i personaggi all'infanzia, all'adolescenza, al passato, ai giorni più felici sarà a colori, per contrastare nel modo più possibile con il presente, per portare anche noi in una dimensione un po' fantasmagorica.