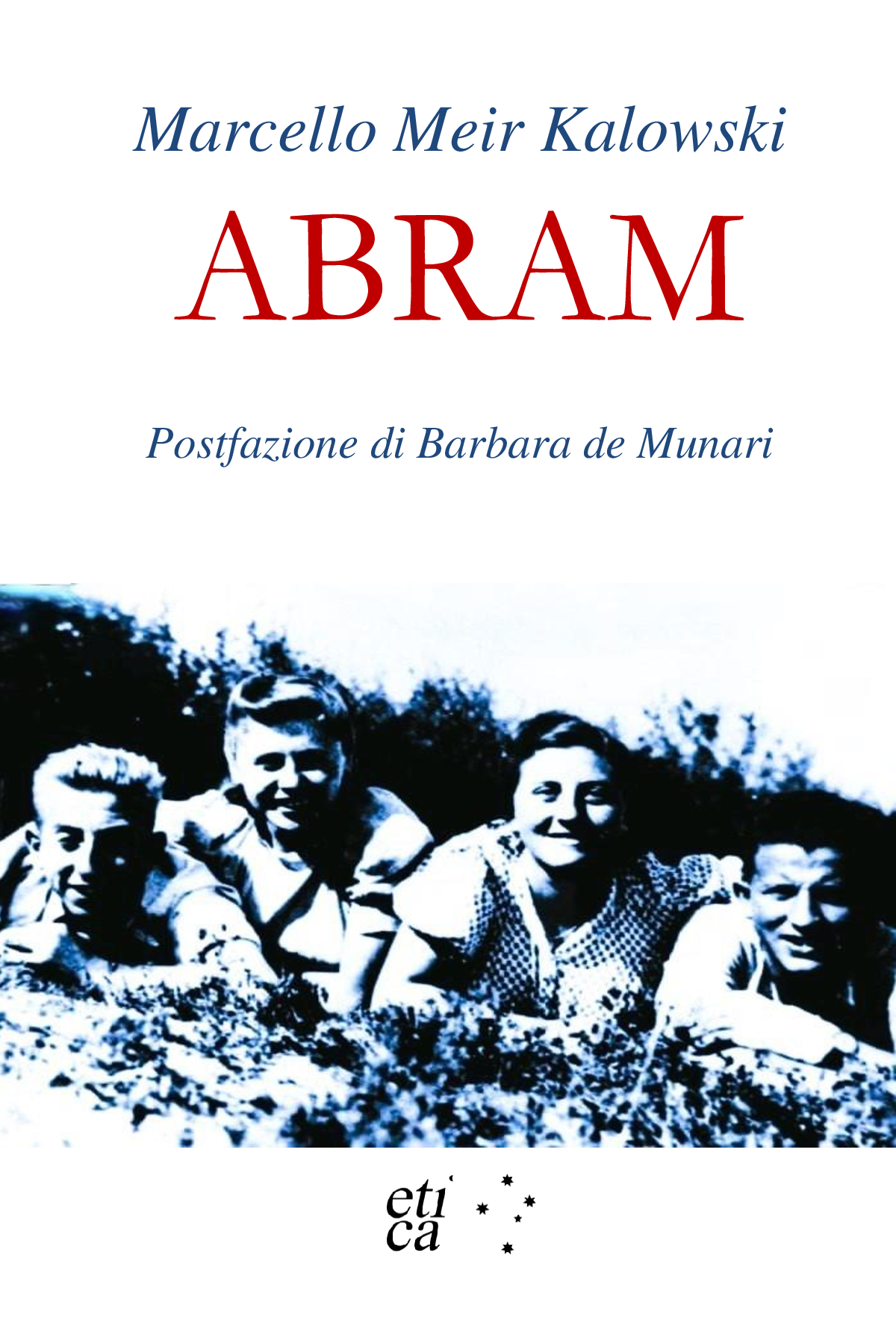

ABRAM, di MarcelloMeir Kalowski, © ETICA, ottobre 2024.

RECENSIONE (dalla Postfazione) di Barbara de Munari

Cosa siamo senza radici?

I ricordi famigliari sono i legami che ci tengono vivi. I legami famigliari, quelli d’amore, quelli di dolore, anche quelli che ci spezzano e ci fanno male. I legami, coniugati in tutte le sfumature dei sentimenti, di cui ci parla Marcello Meir Kalowski con un suo ritorno editoriale attesissimo - affezionati come siamo, ormai, alle sue parole e alla capacità strabiliante che ha di raccontare la complessità dell’animo umano toccando con le sue storie le anime.

Scrivere per lui sembra essere una pratica vitale come respirare, per donare Memoria e Testimonianza.

Ed è altrettanto umano che noi guardiamo alle vite che lui narra e descrive cercando il bandolo della nostra storia. Vestire i panni, riconoscere le emozioni, è un esercizio utilissimo e prezioso per conoscere la Storia.

La Storia di tutti che incrocia la storia personale, che comunque è una parte del tutto. E la ricerca dei pezzettini del passato non si arresta mai. Non con la vita, almeno.

Alle radici dell’identità ebraica sono le parole.

Perché le parole sono così importanti per così tanti ebrei?

Le parole compongono la catena che lega Abramo agli ebrei di tutte le successive generazioni. Suggeriscono che la continuità ebraica, persino l’unicità ebraica, non dipenda tanto da alcuni luoghi essenziali, monumenti, personalità eroiche o rituali, quanto piuttosto dalle parole scritte e da un confronto storico e storicamente dialettico che si perpetua tra le generazioni. Ricco com’è di cultura, poesia e memoria, questo libro è uno straordinario viaggio tra le parole che sono al centro della civiltà ebraica e porge la mano al lettore, qualsiasi lettore, perché si unisca alla conversazione.

L'identità, soprattutto l'identità collettiva, è un processo riflessivo: comprendo me stesso attraverso gli occhi degli altri. Ma quando una parte importante della mia identità è nascosta agli occhi di quegli altri, quel processo s’interrompe. Quindi l'identità collettiva, in effetti l'identità in generale, è qualcosa che la maggior parte di noi deve perseguire attivamente.

Per contro, il tentativo di annientamento di un popolo è partito dal “Sapere” e dalla “Cultura”- ed è un processo che coinvolge non solo l'ambito ebraico, nello specifico, ma anche il mondo della cultura in generale: la memoria, infatti, ha i suoi tempi.

Ed entrambe le cose — memoria e tempo — si possono manipolare, manomettere, trasformare.

Di quale memoria rende testimonianza Marcello Meir Kalowski in questo suo libro?

Del Male.

Del Male ontologico, primario, assoluto.

Ma anche del Male morale e fisico.

Con lucidità analitica e profondità intellettuale mantenuta con misura, delicatezza e riservata sobrietà, con un carisma schivo e una fantasia inarrestabile, egli ci obbliga – attraverso la narrazione delle vicende personali di suo padre Abram e della sua famiglia, prima e dopo Auschwitz – a confrontarci con la sfida che il Male rappresenta per la ragione, e che ha condotto, nei millenni di evoluzione e di riflessione umana, a vari approcci interpretativi, attribuendo la sua origine a numerosi e vari elementi come la volontà divina, i sentimenti morali, la struttura dell'universo, la libertà individuale, la ragione umana, la cultura, l'evoluzione biologica, l'architettura del cervello umano…

Il male è l’enigma su cui ogni essere umano è chiamato a interrogarsi.

E questo libro, con il suo racconto, che parla attraverso vicende familiari del male allo stato puro, è come una parabola del Male.

Scrive Martin Heidegger – pur essendo egli troppo compromesso con il nazismo per essere credibile su questo argomento – che «il male non è assenza di essere, privazione di bene, mancanza di realtà, ma è realtà, più precisamente realtà positiva nella sua negatività. Esso risulta da un positivo atto di negazione: da un atto consapevole e intenzionale di trasgressione e rivolta, di rifiuto e rinnegamento nei confronti di una previa positività; da una forza negatrice, che non si limita a un atto negativo e privativo, ma che, instaurando positivamente una negatività, è un atto negatore e distruttore».

Tre secoli prima di lui, con parole più chiare e meno ambigue, Baruch Spinoza collega la normalizzazione del male nella società alle “passioni tristi”, ovvero quegli stati emotivi che diminuiscono la nostra capacità di agire e comprendere il mondo intorno a noi e - già nel XVII secolo - introduce questo concetto nel suo lavoro “Etica”.

Per Spinoza, le passioni tristi, come l'invidia, la paura e l'odio, sono stati emotivi che derivano dalla nostra incapacità di comprendere pienamente noi stessi e il mondo. Queste passioni riducono la nostra potenza di agire e ci rendono vulnerabili al controllo e alla manipolazione.

Negli anni recenti Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista argentino rifugiato a Parigi, ha ripreso e sviluppato ulteriormente queste idee, collegandole alle dinamiche sociali e politiche moderne.

La normalità del male, come descritta da Arendt e Levi, può essere vista come un fenomeno che si nutre delle passioni tristi.

La burocrazia, la routine e l'indifferenza che consentono al male di diventare ‘normale’ si rafforzano attraverso le emozioni negative che riducono la nostra capacità di agire contro l'ingiustizia.

Ad esempio, la paura e l'apatia possono portare le persone a ignorare o accettare passivamente comportamenti immorali e sistemi oppressivi.

Quello che è successo nella Shoah è al di sopra e al di là di ogni misura (l'miskpat): di sopra e al di là della sofferenza, di sopra e al di là di ogni punizione... Non c'è trasgressione che meriti tale punizione.

Nessuna risposta nuova è necessaria: l'Olocausto sarà più grande di altre tragedie, o la sua forma e intenti saranno unici, tuttavia teologicamente non è diverso da tanti altri eventi terribili. Connesse con questo punto di vista sono le discussioni comparative sull'unicità dell'Olocausto.

Nella storia dello studio dell'antisemitismo, alcuni hanno visto il destino degli ebrei come il primo segnale di più gravi problemi sociali. In questa prospettiva, la loro vulnerabilità e differenza possono renderli primi capri espiatori dell'intolleranza, una specie di “canarino in miniera”, il cui destino avverte del pericolo.

Non rimane dunque che concludere queste riflessioni con alcune parole tratte dalla Teologia dell’Olocausto, che tenta di affrontare con diverse opinioni contrastanti il ruolo di Dio nell'universo e nel mondo, alla luce dell'Olocausto avvenuto dai primi anni 1930 fino al 1945.

La “Teologia dell'Olocausto” viene anche definita come “Theologie nach Auschwitz” (dal tedesco: “teologia dopo Auschwitz” o “teologia post-Auschwitz”), utilizzando Auschwitz come sineddoche dell'Olocausto nel suo complesso.

«Non mi era mai venuto in mente di domandarmi cosa facesse o non facesse Dio mentre ero internato ad Auschwitz, sebbene sappia che ovviamente molti se lo chiedessero... Non ero né più né meno religioso a causa di quello che i nazisti ci avevano fatto; e credo che la mia fede in Dio non sia stata scossa per nulla. Non mi è mai sovvenuto di associare Dio alla sciagura che stavamo subendo, di darGli la colpa, o di credere meno o persino smettere di credere in Lui perché non era corso ad aiutarci. Dio non ce lo deve, né ci deve alcunché. Noi invece Gli dobbiamo la vita. Se qualcuno crede che Dio sia responsabile della morte di sei milioni perché non ha fatto in qualche modo qualcosa per salvarli, allora ragiona all'incontrario. Noi dobbiamo a Dio le nostre vite, per quei pochi o molti anni che viviamo, e abbiamo il dovere di adorarLo e far ciò che ci comanda. Ecco cosa siamo venuti al mondo a fare, per essere al servizio di Dio, per eseguire i suoi comandamenti».

(H.S. Kushner, When Bad Things Happen to Good People, New York, Schocken Books, 1981).