IL PUNTO - LE POINT

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Categoria: IL PUNTO - LE POINT

- Visite: 217

Già nel risorgimento i prodromi dell’attuale sudditanza teorica, prima ancora che pratica, della geopolitica e della politica estera italiane verso l’imperialismo delle grandi potenze occidentali, con il conseguente aggravarsi, oltre al rango ancillare dell’Italia nello scenario internazionale, degli squilibri territoriali fra nord e sud del paese.

Siamo lieti di proporre il video della Conferenza del dott. Massimo Morigi, “Lo Stato delle Cose della Geopolitica Italiana nei Conflitti Mazzini/Garibaldi”, tenuta il 10 marzo 2023 nell’ Aula Magna “Giordano Gamberini” della Schola Piscatorum della Casa Matha di Ravenna – Ordo Domus Mathae –, su Mazzini, Garibaldi e sulle loro confliggenti concezioni geopolitiche, un profondissimo ed insanabile contrasto che già preannunciava il fallimentare stato delle cose, culturale prima ancora che politico, della odierna de facto condizione di colonia eterodiretta dell’Italia :

https://www.youtube.com/watch?v=KwA00IOPCsM

Una relazione equilibrata sulle figure di Mazzini e Garibaldi e i loro contrasti,che dà una interpretazione intellettualmente onesta sul Risorgimento partendo dalla geopolitica contemporanea e dimostrando che la storia non si “storicizza” ma si può solo contestualizzare, ed è veramente, per chi vuole, “Magistra vitae”.

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Categoria: IL PUNTO - LE POINT

- Visite: 813

Addio Francoforte fiera senz’anima

Conformista, affogata nel politicamente corretto, chiusa al mondo.

Il bilancio amaro della Buchmesse secondo uno dei protagonisti.

Rieccoci alla Buchmesse, con l’Europa nuda davanti alle sue contraddizioni, la sua debolezza, la sua irrilevanza nel mondo. Dopo la già movimentata edizione del 2023, oggi a Francoforte noi scrittori siamo ancora più investiti dal vento freddo della storia e più soli di fronte a noi stessi, al ritorno delle frontiere e di un post-fascismo suprematista, per non dire a un collasso dell’economia e al rischio di un conflitto mondiale.

Per uno scrittore, non è più decente far finta di nulla. Specie per il figlio di un Paese come l’Italia, che è ospite d’onore di una fiera che è un riassunto del mondo. Mi si dirà che gli scrittori non dovrebbero impicciarsi di politica. Ma la politica è fatta anche di parole, e fino a prova contraria le parole sono il mestiere di chi scrive. Ebbene, mi accorgo che esiste già di fatto un’egemonia della destra sul piano verbale, un’egemonia tale che i partiti di governo sono costretti a inseguirla penosamente. Il che significa che, per vincere, la destra non ha nemmeno bisogno di trionfare sul piano politico. Victor Klemperer, nella sua analisi della lingua del Terzo Reich, ci spiega che le tempeste della storia sono annunciate sempre da una mutazione delle parole. E Karl Kraus, nella Notte di Valpurga, vede l’irruzione del totalitarismo già nella sostituzione delle parole complesse con le sigle e gli acronimi violenti del potere.

Sono tendenzialmente di sinistra. Ma non vengo alla fiera di Francoforte per accusare lo schieramento opposto. Penso che sia tempo perso. Ovunque la destra fa il suo mestiere di destra. Vorrei invece dire che cosa non va nella mia parte politica e cosa non abbiamo fatto, noi scrittori d’Europa, noi anime belle della letteratura, per evitare che questa deriva politica avvenisse. Ogni giorno mi chiedo quale arsenale di parole abbiamo fornito alla democrazia perché essa potess e esercitare una decente autodifesa. Poi constato che – salvo eccezioni – gli esempi di reale resistenza sono pochi.

È un fatto: quasi ovunque i partiti cosiddetti moderati e di governo mancano di narrazione. La democrazia è diventata il regno dello sbadiglio. Essa rischia di estinguersi da sé per assenza di emotività e impulso narrativo. I partiti di centro sembrano rifugiarsi nella gestione del potere, stile amministrazione di condominio, o in una maldestra imitazione dei proclami etno-nazionalisti. Quanto alla sinistra, la sento insuperabile nel de-costruire o partorire raffinate analisi, ma incapace di indicare una direzione maestra. Gli esponenti-tipo della sinistra sono saccenti, irritano il popolo facendo discendere su di esso le loro verità rivelate. Negli ultimi mesi, oltre che in Italia, ho viaggiato in Francia, Germania, Spagna, Belgio e altrove, per proporre al pubblico un racconto capace di rileggere la nostra alleanza federale come patria comune, e questo non con astratte filosofie, ma entrando nel mondo oscuro delle percezioni sensoriali fino a ricorrere al mito, come nel mio libro Canto per Europa. È stata una grande esperienza. Ovunque andassi, scoprivo quanto fosse facile arrivare alla gente con quel tipo di discorso, e quanto di conseguenza fosse grave il vuoto narrativo in cui la gente stessa era stata abbandonata.

Lì ho capito che il fenomeno Afd era anche il prodotto di quel vuoto e non semplicemente un ritorno dei “morti viventi”.

Discendeva dalla latitanza di un mondo democratico incapace di ascoltare le paure e le rabbie delle periferie (a partire dell’ex Ddr). Raccoglieva non solo pulsioni razziste, ma anche il voto di moderati stanchi dell’ultra-liberismo bellicista. E poiché le inquietudini dei cittadini, specie quella – comprensibile – di un pericolo islamista, anziché essere gestite, venivano rimosse come politicamente scorrette, esse finivano per essere usate dalla destra. E qui viene l’osservazione forse più interessante. Da scrittore, ho avvertito un impressionante trasloco a destra di parole-chiave. In Germania, dire Volk (popolo), Tradition (tradizione), Heimat (patria), o Identität (identità), puzza di nazismo. E così quelle parole, anziché essere “bonificate”, sono state consegnate al nemico, che ora se ne serve in esclusiva, col risultato di far apparire la democrazia nemica del popolo, della tradizione, eccetera. Persino Bruderschaft (fratellanza) è bocciata. Ma come si può fare a meno della fratellanza? Fraternité in Francia non è di sinistra? È in questo sciagurato abbandono che si inserisce la destra, appropriandosi del termine, come la destra di Giorgia Meloni che, guarda un po’, si chiama Fratelli d’Italia. L’appartenenza ai partiti democratici è spesso così scialba, opportunistica (e perciò priva di fratellanza), da spingere nell’oblio anche i termini-base della libertà. In Italia, cose come pace, lavoratori o rivoluzione. In Germania, Gleichheit(uguaglianza), Freiheit (libertà), Widerstand (resistenza), soziale Rechte (diritti sociali). Risultato? L’Afd li eredita, facendosene paladina; e a quel punto è libera di fare, nel suo programma, persino il restyling del termine nazionalsocialismo, ribattezzato socialismo patriottico. Che poi vuol dire la stessa cosa.

Le parole perdute non tornano più a casa, o, se tornano, sono passivamente riassorbite nella loro accezione di destra dalle nostre democrazie. A quel punto la deriva a destra può investire persino i nomi delle nazioni: Italia, Deutschland (Germania) o España (Spagna). Ma non è solo questione di parole. Alla destra sono stati consegnati anche pezzi dell’apparato simbolico progressista: in Germania è il caso di Erasmo da Rotterdam, a cui la Afd ha intitolato una sua fondazione, dopo che quella originale era stata lasciata esaurirsi. Come dire che il grande europeista ora è riletto come emblema del suprematismo germanico. Perché non si è impedito lo scippo? Dov’erano gli scrittori? Forse dormivano. E quando si sono accorti dello scippo, hanno alzato alte grida, ma con assoluto ritardo. È importante trovare le parole adatte a contrastare questa emorragia lessicale foriera di pericolose derive liberticide e capace di spingere l’Europa verso un nuovo feudalesimo. Bisogna fare in fretta, perché il rischio è di ridurci a un’accozzaglia di popoli uniti non da un sogno, ma soltanto dalla miserabile paura degli immigrati. Tutto questo con la prospettiva di ritrovarci con al vertice un monarca pronto a dare mano libera ai diversi paesi, in cambio di poteri illimitati per se stesso. In pratica, una riedizione dei Balcani. Se questo avverrà, non sparirà solo l’Europa, ma moriranno anche le nazioni che credevano di vivere una nuova primavera.

Cari fratelli tedeschi, nel mio Paese non fioriscono solo i limoni. È fiorito anche il primo governo post-fascista d’Europa, andato al potere senza bisogno di sangue e olio di ricino come accaduto nel 1922 quando vi abbiamo indicato, con Mussolini, la strada dell’inferno.

Questo, grazie a un’opinione pubblica in gran parte non fascista ma facilmente fascistizzabile, per la quale certi funerei rituali a braccio teso sono solo folclore. E così, il mio governo offre alle destre europee il modello di una penetrazione dolce nel ventre molle della democrazia. Senza rinnegare nulla delle sue radici, esso procede indisturbato con micidiali decreti contro la libertà, senza che questo sia avvertito dal resto d’Europa.

Siamo stanchi di analisti. Il momento richiede visionari – scrittori appunto – capaci di cogliere i segni del nostro possibile futuro. Cose come la foto che coglie l’intesa, piena di occhi dolci, tra la mia presidente del consiglio e il tycoon Elon Musk. Che c’entra, ti chiedi, la donna-simbolo della nazione con l’uomo che rappresenta al meglio il grande capitale apolide? Uno che nel cervello ha un algoritmo al posto dell’imperativo morale di Kant? Uno che non vede l’ora di mangiarsi in un boccone la nostra alleanza federale con tutti i fastidiosi ostacoli che essa mette al liberalismo sfrenato? Poi capisci. Musk dice a Meloni: honey, tu acceleri il ritorno delle nazioni e azzoppi l’Europa, e io ti metto a disposizione il mio apparato mediatico. Qualcosa, cioè, capace di addormentare la gente meglio della propaganda di Goebbels.

Post-fascismo e neo-liberismo, due modelli autoritari, che hanno bisogno uno dell’altro. È verso questo abbraccio fatale che stiamo andando?

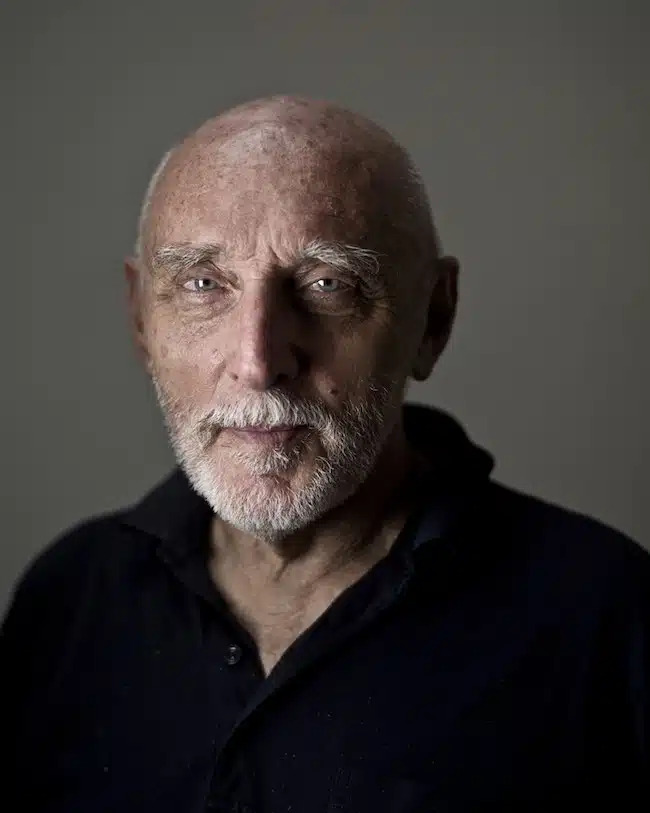

Giornalista e scrittore italiano (n. Trieste 1947). Inviato speciale del "Piccolo" di Trieste, quindi editorialista di "La Repubblica", ha seguito gli eventi politici che a partire dagli anni Ottanta hanno prodotto profonde trasformazioni nell’area balcanica, pubblicando a seguito di questa esperienza il reportage Maschere per un massacro (1996), e successivamente ha documentato gli eventi bellici verificatisi in Afghanistan dal 2001. Appassionato viaggiatore di viaggi lenti e consapevoli, effettuati a piedi o con mezzi di fortuna, indagatore delle terre di confine e dei luoghi dimenticati, ha percorso itinerari sconosciuti al turismo di massa, soprattutto nell'Est europeo, nel profondo Nordest italiano, lungo il fiume Po. Di questo girovagare animato da ideali minimi e chiari, e degli incontri che ne sono derivati con un mondo di personaggi autentici e di territori strani e meravigliosi, ha dato conto con uno stile asciutto e fotografico, che non si compiace mai di sé stesso ma tende a restituire con immediatezza e semplicità il vissuto, in numerosi libri, tra cui occorre citare almeno: Danubio. Storie di una nuova Europa (1990); La leggenda dei monti naviganti (2007); Tre uomini in bicicletta (con F. Altan, 2008); L'Italia in seconda classe (2009); Trans Europa Express (2012); Morimondo (2013); Come cavalli che dormono in piedi (2014); entrambi nel 2015, La cotogna di Istanbul. Ballata per tre uomini e una donna (da leggere soltanto ad alta voce) e Il Ciclope; Appia (2016); La regina del silenzio (2017); Il filo infinito (2019); Il veliero sul tetto. Appunti per una clausura (2020); Canto per Europa (2021); Una voce dal Profondo (2023); Verranno di notte (2024). Nel 2024 lo scrittore è stato insignito del Campiello alla carriera.

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Categoria: IL PUNTO - LE POINT

- Visite: 16636

DOPO IL CLIPSAS IN ALBANIA: IL DIRITTO DI INTERROGARSI SU COINCIDENZE INQUIETANTI

Il sito ben informato 405.fm ha pubblicato il 23 maggio un articolo molto approfondito e non possiamo che accomandarne la lettura perché è ricco di insegnamenti, che ci consentono di mettere in discussione le derive osservate a Durazzo, tanto sono lontane anni luce dagli alti valori massonici invocati nell’Appello di Strasburgo del 22 gennaio 1961, atto fondatore del CLIPSAS.

Ciò che questo articolo non rivela è il volto nascosto di un vero e proprio cartello che ha ormai preso il sopravvento sull'intera catena d’unione, ora interamente controllata da un gruppo molto ristretto e agguerrito di attori i quali, che grande coincidenza, hanno gli stessi ampi legami in America Latina e più in particolare a Barranquilla (Colombia).

In tali condizioni, come non interrogarsi, ci viene detto con una certa pertinenza, in merito agli stessi attori che si sono fatti strada nella più grande opacità e ormai presiedono cumulativamente i destini del CLIPSAS, della FASCREAA, della COMAM e del CIMAS? Si tratta di derive che suscitano indignazione, speculazioni, disapprovazione e generano discredito.

Dove sono finiti gli alti valori etici dell’Illuminismo?

Per ironia della sorte, il CLIPSAS, o ciò che ne resterà tra un anno, si è assegnato questa domanda come oggetto di studio. Dobbiamo ammettere che è dotato di un vero senso dell'umorismo...

In un momento in cui alcuni deplorano il vacillamento delle Luci dell'Illuminismo, non avremmo il diritto di interrogarci semplicemente sulla loro sopravvivenza?

APRÈS LE CLIPSAS EN ALBANIE : LE DROIT À S’INTERROGER SUR DES COÏNCIDENCES TROUBLANTES

Le site bien informé 405.fm a publié un article fort bien documenté le 23 mai et on ne saurait trop en recommander la lecture tant il est riche d’enseignements, même si ceux-ci autorisent à s’interroger sur des dérives constatées à Durres tant elles sont à des années-lumière des hautes valeurs maçonniques invoquées lors de l’Appel de Strasbourg du 22 janvier 1961 , acte fondateur du CLIPSAS.

Ce que ne révèle pas cet article, c’est la face cachée d’un véritable cartel qui s’est désormais emparé de toute la chaine d’union désormais entièrement contrôlée par un groupe très restreint et aguerri d’acteurs qui tous, comme par le plus grand des hasards, ont les mêmes attaches cumulatives en Amérique latine et plus particulièrement à Barranquilla (Colombie). Dans de telles conditions, comment, nous dit-on avec une certaine pertinence, ne pas s’interroger sur les mêmes acteurs menant grand train dans la plus grande opacité et désormais présidant cumulativement aux destinées du CLIPSAS, de la FASCREAA, de la COMAM et du CIMAS ? Des dérives qui suscitent indignation, spéculations, réprobation et engendrent le discrédit. Où sont donc passées les hautes valeurs éthiques des Lumières ? Assez ironiquement le CLIPSAS, ou ce qui en restera dans un an, s’est assigné cette question comme sujet d’études. Il faut lui concéder un vrai sens de l’humour…Au moment où certains déplorent que les Lumières vacillent, ne serions-nous pas en droit de nous interroger tout simplement sur leur survivance ?

[Di Redazione, traduzione dal francese a cura di Barbara de Munari]

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Categoria: IL PUNTO - LE POINT

- Visite: 11210

Futuro oscuro per il CLIPSAS - Pubblicato da Géplu in Varie

Dopo la disastrosa Assemblea Generale del maggio 2024 a Durazzo in Albania che ha visto l’elezione a presidente del CLIPSAS del criticato candidato Louis Daly*, in condizioni così discutibili che è in corso una richiesta di annullamento del voto tramite il tribunale, abbiamo appreso questo sabato 1 giugno che la Gran Loggia Femminile di Francia ha appena votato per lasciare il CLIPSAS il 31 dicembre 2024 (con 360 voti a favore e 9 contrari!).

Ed è un segreto di Pulcinella dire che la Gran Loggia Mista di Francia farà la stessa proposta nel suo Convento alla fine di giugno, poiché diventa difficile per queste Obbedienze che tengono tanto alla loro reputazione quanto alla loro credibilità restare membri di questa associazione che a questo punto manca di serietà, per non esprimersi in altri termini più esatti e precisi, ma che potrebbero portarmi in contenzioso.

Questi abbandoni saranno un disastro per l’istituzione, la GLFF e la GLMF da sole rappresentano oltre il 30% degli effettivi del CLIPSAS. Ed è probabile che ne provocheranno altri. Ricordiamo che già nel 2019 il GODF e il GOB, principali membri fondatori, e alcune altre importanti Obbedienze che rappresentavano allora più del 50% dei membri dell'associazione avevano lasciato il CLIPSAS denunciando una tendenza che, secondo loro, dava troppo importanza ad un numero crescente di “micro-obbedienze” poco rappresentative (ma con diritti di voto proporzionalmente maggiori rispetto alle grandi obbedienze**) e troppo spesso “poco attente al buon governo”…

Che cosa resterà di questa “associazione internazionale della massoneria liberale” fondata nel 1961?

Probabilmente non molto.

* Vedi i nostri articoli, del 18 febbraio: “Dal 16 al 19 maggio, Assemblea Generale del CLIPSAS, e del 3 maggio: “CLIPSAS, una quarta candidatura alla Presidenza”.

** Ogni Obbedienza membro ha diritto di di 1 voto se ha meno di 500 affiliati, 3 voti per un numero compreso tra 500 e 1.499 affiliati, 5 voti per un numero compreso tra 1.500 e 5.999 affiliati e 7 voti se ha più di 6.000 affiliati. Così la GLFF con i suoi 12.630 membri (o il GODF con i suoi oltre 50.000 membri, quando era ancora membro) potrebbe essere legalmente messa in minoranza da 8 micro-obbedienze di 100 persone o meno. I contributi, invece, sono costituiti da una parte fissa di 125 euro e da una parte variabile di 0,50 euro per membro (limitato a 7.000 membri). La GLFF, come altre Obbedienze con più di 7.000 membri (quante ne restano?), ha quindi versato un contributo al CLIPSAS di 3.625 euro, e un'Obbedienza di 100 membri 175 euro...

[Traduzione dal francese a cura di Barbara de Munari]

https://www.hiram.be/avenir-sombre-pour-le-clipsas/

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Categoria: IL PUNTO - LE POINT

- Visite: 14526

Questa edizione 2024 dell’Assemblea Generale del CLIPSAS somigliava più a Fort Chabrol che a un’assemblea pacifica e fraterna. Gli avvenimenti che ripercorreremo nel racconto che segue sono il frutto di una lenta deriva che rischia di mettere in pericolo questa istituzione nata a Strasburgo il 22 gennaio 1961.

Innanzitutto è necessario sottolineare la negazione della democrazia che sembra regnare negli ultimi tempi all'interno dell'organizzazione.

A titolo di prova, rammentiamo che, durante questa assemblea, il presidente uscente Ivan Herrera Michel ha fatto votare ai partecipanti una mozione per consentire al CLIPSAS di citare in giudizio 450.fm, sì avete letto bene, citare in giudizio i suoi articoli di stampa .

Sarebbe utile ricordare ai nostri lettori che il 29 aprile li avevamo avvisati di “uno strano controllo dei voti in arrivo dalla Turchia?”.

Il 2 gennaio avevamo riportato “un messaggio politico e polemico del Presidente”.

Per non parlare dell’articolo del 6 giugno 2022, intitolato “Dal rififi al CLIPSAS… c’è un Presidente a bordo? ". Tanto è bastato per scatenare l'ira del Presidente contro il nostro giornale. Quest'ultimo sembra dimenticare che il CLIPSAS dipende da una giurisdizione francese, cosa che il nostro avvocato non ha mancato di ricordare al candidato turco qualche giorno fa, quando quest'ultimo ci ha intimato di ritirare l'articolo del 29 aprile. Il Presidente uscente sembra confondere informazione e diffamazione. In ogni caso, evidentemente non è abituato alla trasparenza delle informazioni.

Questa vicenda è quindi da allora motivo di scompiglio, poiché un membro della nostra redazione è stato addirittura minacciato di esclusione dalla sua Obbedienza (francese)… membro del CLIPSAS, durante il recente Consiglio dell'ordine, qualche settimana fa.

Va detto che questa Obbedienza era un chiaro appoggio al candidato turco e l'articolo in questione ha avuto difficoltà ad essere digerito da alcuni all'interno di questa Obbedienza. Camminiamo a testa in giù, certe istituzioni massoniche sembrano negare la libertà di stampa. Il fatto è abbastanza grave da poter essere evidenziato e denunciato.

Un’Assemblea Generale 2024 in Albania

Quest'anno l'Assemblea Generale del CLIPSAS si è svolta a Durazzo, in Albania, riunendo circa 350 partecipanti. Secondo le nostre fonti, composte di Fratelli e Sorelle di varie Obbedienze, questo incontro è stato descritto come il peggiore nella storia dell'istituzione a causa delle sue disfunzionalità e della sua mancanza di fraternità.

Molti partecipanti all'assemblea hanno potuto testimoniare che essa si è conclusa in modo a dir poco caotico: un'Assemblea Generale incompleta, elezioni contestate, Obbedienze rifiutate all'integrazione dopo il voto di solo pochi membri, un bilancio provvisorio sottoposto al voto senza previa consultazione, nessuna decisione riguardante la sede dell’Assemblea generale del 2025, nessuna città candidata si era precedentemente dichiarata davanti all’Assemblea generale. Sembra però che la California sia la prossima destinazione.

A questo si aggiungono le voci di una scissione, si tratterebbe della fine del CLIPSAS?

I partecipanti sono stati alloggiati in 2 hotel adiacenti, gli hotel Bleart e Leonardo, due strutture 4 stelle sul mare a Durazzo, a 1950 km da Parigi, in Albania. Nonostante questi alberghi siano stati apprezzati dai partecipanti, diversi malfunzionamenti hanno suscitato non poche polemiche.

La Gran Loggia dell'Illiria d'Albania, che quest'anno ha ospitato questo evento, è stata singolarmente carente di capacità organizzative. In effetti, molti delegati non sapevano fino all'ultimo momento dove avrebbero soggiornato. Nonostante un modulo di registrazione permettesse ai membri di scegliere la propria ubicazione, molti si sono trovati a dover camminare per lunghi minuti prima di raggiungere il Bleart Hotel per unirsi alle assemblee.

Abbiamo assistito ad un caos indicibile nel momento in cui i partecipanti si stavano sistemando. Alcuni si sono ritrovati addirittura con chiavi elettroniche che aprivano diverse stanze! Alcuni partecipanti preoccupati hanno espresso a questo proposito timore di intrusioni o di furti con scasso. Tutto ciò non era di buon auspicio né rassicurante. Poiché la sfortuna non arriva mai sola, l'evento è stato interrotto da diverse interruzioni elettriche, lasciando l'hotel senza elettricità e acqua per diverse ore, anche durante la conferenza e l'Assemblea Generale, dove la connessione WIFI era incerta. Queste interruzioni hanno causato notevoli disagi e hanno influito sul regolare svolgimento delle discussioni o delle presentazioni.

Obbedienze osservatrici e candidate invitate al CLIPSAS... ma escluse dall'assemblea generale

La quota di partecipazione è stata fissata in 250 euro, lo stesso importo per tutti gli iscritti. Si precisa che tale somma doveva essere pagata esclusivamente in contanti, come tutti i servizi aggiuntivi, e ammetterete che ciò è molto strano in termini di trasparenza fiscale.

Da molti anni, durante le Assemblee Generali del CLIPSAS, le Obbedienze osservatrici e candidate partecipano, almeno parzialmente, alle deliberazioni. Fin dall'apertura si è svolto un lungo dibattito in Assemblea Generale per determinare la posizione del CLIPSAS rispetto a questi partecipanti non ancora ufficiali. Quando finalmente è stata presa una decisione, un candidato alla presidenza ha informato le Obbedienze... dopo soli due giorni e un cocktail di benvenuto, che dovevano ripartire. Le domande in merito al senso della fraternità e al senso della comunicazione si pongono proprio di fronte a questo tipo di atteggiamento.

Questa situazione solleva diversi interrogativi, in particolare riguardo alle quote richieste a questi partecipanti, e da pagare esclusivamente in contanti!

«Perché chiedere 250 euro per l'accesso limitato al convegno, al cocktail di benvenuto e al gala?».

Inoltre, gli invitati dei membri appartenenti alle Obbedienze integrate nel CLIPSAS hanno pagato solo 125 euro. In questo momento alcune Obbedienze invitate stanno valutando un ricorso per fare richiesta di rimborso, a causa della mancanza di informazione e trasparenza da parte dell'ufficio e degli organizzatori dell'evento.

Una conferenza basata su ChatGPT

Quest’anno il tema centrale della conferenza CLIPSAS è stato: «L’Intelligenza artificiale (AI)». Purtroppo, l’impressione generale è stata che la maggior parte delle Obbedienze abbiano utilizzato unicamente ChatGPT per preparare il proprio lavoro, il che ha dato luogo a presentazioni spesso simili e poco diversificate.

Solo la presentazione dell’Osservatorio della dignità umana, guidato da Marie-Thérèse Besson e Damien Charitat, ha mostrato un’applicazione più approfondita utilizzando vari modelli di intelligenza artificiale. Il loro discorso ha esplorato aspetti più complessi dell’Intelligenza artificiale, evidenziandone il potenziale aldilà dei semplici generatori di testo come ChatGPT.

Questa situazione solleva diversi spunti di riflessione e di dibattito per il futuro:

• Etica e Intelligenza artificiale: quali sono le implicazioni etiche dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle nostre pratiche massoniche? Come possiamo garantire che gli strumenti dell’Intelligenza artificiale rispettino i valori e i principi della Massoneria?

• Formazione e Istruzione: che tipo di formazione è necessario affinché i membri possano utilizzare in modo efficace e critico gli strumenti dell’Intelligenza artificiale? Dovremmo integrare moduli specifici sull’intelligenza artificiale nei programmi educativi di tutte le Obbedienze?

• Impatto sull'Umanità: come può essere utilizzata l'Intelligenza artificiale per promuovere la dignità umana, come dimostrato dall'Osservatorio della dignità umana? Quali altre applicazioni dell’Intelligenza artificiale potrebbero essere utili per la società e i valori massonici?

• Collaborazione Inter-Obbedienze: come possono le Obbedienze collaborare per sviluppare progetti comuni utilizzando l'Intelligenza artificiale, condividendo allo stesso tempo buone pratiche e innovazioni?

Queste domande sono cruciali per comprendere e integrare l’Intelligenza artificiale in modo costruttivo ed etico nei lavori massonici. Il convegno ha aperto una porta, ma spetta ai massoni entrare senza paura.

Un'Assemblea Generale segnata dalle polemiche

Non è necessario ripetere articoli già pubblicati sui blog massonici o quelli che abbiamo scritto in precedenza sull'argomento. Non possiamo però ignorare gli eventi che hanno scosso le colonne del tempio del CLIPSAS. Fino all'ultimo erano in lizza cinque candidati: Stéphane Bañuls, Franco Huard, Louis Daly, Cunyet Kalpakoglu, Xavier Molina Figueras e, all'ultimo minuto, Nadja Gordon, Gran Maestra della Gran Loggia haitiana di St-Jeand’Outre-mer, che ha presentato la propria candidatura, dunque 6 candidati.

Due candidature si sono rivelate particolarmente problematiche: quelle di Stéphane Bañuls e di Louis Daly. In entrambi i casi, il presidente Ivan Herrera Michel non ha assolutamente affrontato queste problematiche durante l’Assemblea generale, il che ha contribuito a creare grande confusione durante l’intero processo di voto.

Infatti, come avviene in ogni Assemblea Generale, una commissione incaricata di ratificare i dossier di candidatura, rassicura l'Assemblea sulla validità o meno dei candidati affinché coloro che votano lo facciano con fiducia, nella loro anima e secondo coscienza.

Evidentemente tale commissione non esiste al CLIPSAS e questo tipo di presentazione prima delle votazioni non ha avuto luogo. Questa è stata la causa delle frustrazioni e del disagio che hanno fatto deragliare la maggior parte del processo di voto.

È un peccato che il Presidente, che era informato della fragilità di queste candidature, non abbia fatto votare l'assemblea sulla ricevibilità di queste due candidature. Ciò avrebbe evitato i successivi malfunzionamenti riscontrati.

Cominciamo con Stéphane Bañuls. La controversia che lo concerneva riguardava il mancato rispetto dei criteri dell'articolo 13, che recita:

«Per poter essere eletto alla presidenza, è necessario essere Gran Maestro o già Gran Maestro proposto dalla propria Obbedienza».

Stéphane Bañuls è stato Gran Maestro della GLISRU ed è attualmente Gran Maestro Onorario della sua attuale Obbedienza, la GLMS, la sua carica non è una carica soggetta ad elezione. Inoltre non è mai stato Gran Maestro della GLMS, la sua nuova Obbedienza.

Durante l'Assemblea Generale, ha presentato sullo schermo una lettera di un avvocato bulgaro in cui si affermava che, secondo la sua interpretazione giuridica, Bañuls era eleggibile. Questo avvocato ha sostenuto che l'articolo doveva essere interpretato in due parti: si deve essere Gran Maestro o Ex Gran Maestro (si suppone della propria Obbedienza attuale) e poi essere proposto dalla propria Obbedienza.

La redazione mette in dubbio l'esperienza di questo avvocato in materia di diritto francese, in particolare in materia di associazioni secondo la legge del 1901. Abbiamo consultato uno studio legale parigino. Secondo la sua interpretazione del regolamento, ritiene che per essere candidato alla presidenza sia necessario essere stato Gran Maestro o Ex Gran Maestro nell'ambito dell'Obbedienza attuale, e che un titolo onorifico non sia sufficiente!

Il Fratello Bañuls sostiene che, per la mancanza di precisione del regolamento, è eleggibile. Tuttavia, secondo gli avvocati interpellati, la norma è ben precisa:

Solo queste due posizioni sono ammissibili, il suo titolo onorifico non è sufficiente.

È anche interessante notare che i Fratelli e le Sorelle dell'Assemblea non hanno chiesto se l'ufficio avesse svolto le proprie ricerche giuridiche con una società francese. Perché?

Per quanto riguarda Louis Daly, il candidato si è presentato, sebbene non soddisfacesse i criteri dell'articolo 14, che recita: «I mandati nell'Ufficio sono di tre anni non rinnovabili». In un articolo pubblicato il 18 febbraio 2024 sul blog hiram.be, Louis Daly è stato interrogato direttamente su questo argomento e ha risposto: «(…) questo è un articolo vago che non dice nulla con certezza».

Tuttavia, la realtà sembra molto diversa. Secondo lo stesso studio legale precedentemente citato, l’interpretazione è chiara: «questo articolo implica che qualsiasi incarico nell’Ufficio (Presidente, Segretario generale, Tesoriere, Oratore, Vice-presidente senza designazione) non può essere nuovamente occupato, anche dopo una pausa di tre anni dopo la fine dell’ultimo mandato. Pertanto, una persona che è già stata presidente non può candidarsi per questa posizione, ma potrebbe candidarsi per un'altra posizione, come quella di Tesoriere, se non l'ha mai ricoperta».

L'altra interpretazione avanzata dal candidato Louis Daly, è che chi termina il proprio mandato non può chiedere di rinnovare il suo mandato per il periodo successivo, ma può farlo dopo un'interruzione di alcuni mandati successivi al suo, altrimenti sarebbe stato necessario parlare di Mandato Unico.

Come può il CLIPSAS correre così tanti rischi votando per un candidato che potrebbe potenzialmente mettere in pericolo l'istituzione?

Il CLIPSAS è disciplinato da un Regolamenti Generale che non lascia spazio all'interpretazione soggettiva dei suoi membri; questo compito è riservato ai Tribunali in caso di controversia. Contrariamente a quanto affermato in precedenza da Louis Daly, è difficile qualificare l’articolo in questione come vago.

In effetti, la normativa non menziona da nessuna parte un periodo di latenza, il che significa che un presidente uscente non ha il diritto di ricandidarsi. Qualsiasi interpretazione contraria potrebbe essere considerata un abuso e dare luogo ad azioni legali, anche se non si fa menzione di un Mandato Unico.

Perché l'ufficio non ha chiesto il parere dell'Assemblea Generale prima di presentare la candidatura di Louis Daly?

Questa è la domanda che si sono poste diverse Obbedienze del CLIPSAS, e molte hanno denunciato l'atteggiamento del presidente Ivan Herrera Michel di aver proceduto al voto senza consentire una discussione preventiva sulla validità delle candidature prima del voto.

Come indicato in precedenza, al CLIPSAS non esiste alcuna commissione per convalidare le domande, quindi spettava all'Assemblea farlo. Chiedere all'assemblea di votare, senza questa fase di convalida, ha creato un danno morale indegno dei princìpi massonici. Il risultato?

Louis Daly ha vinto le elezioni con il 32,06% dei voti, davanti a Franco Huard che ha ottenuto il 27,48%, quindi con una differenza di soli sei voti!

Quando sono stati annunciati i risultati, molti membri presenti nella sala hanno fortemente contestato la situazione, sostenendo che era illegale per Louis Daly candidarsi e che la votazione non avrebbe dovuto aver luogo.

I testi parlano certamente di voto a maggioranza semplice ma tradizione e consuetudine fanno sì che il presidente sia sempre eletto con una maggioranza superiore al 50%.

Ricordiamo che, in altre elezioni, ad esempio durante l'Assemblea Generale di Buenos Aires, si presentarono 3 candidati tra cui Ivan Herrera Michel.

Al primo turno Ivan Herrera Michel è arrivato 3° e ci sono voluti 3 turni per arrivare all'elezione di François Padovani con più del 50%. Inoltre, durante l’elezione di Ivan Herrera Michel a Barcellona nel 2021, ci sono voluti ancora 3 turni.

Perché ignorare questa tradizione di cui lui stesso ha beneficiato e che richiede un'elezione con più del 50%, come è sempre avvenuto in tutte le precedenti assemblee generali del CLIPSAS?

Aveva paura che il suo candidato fosse battuto al secondo turno?

Questa accesa discussione è durata diversi minuti, finché il presidente Ivan Herrera Michel, visibilmente molto seccato da questa situazione, ha iniziato a gridare in modo incomprensibile, si è alzato e ha colpito violentemente con il suo maglietto il tavolo, è andato in mezzo all'assemblea a cercare Louis Daly, lo ha condotto davanti all’assemblea per dichiararlo vincitore, e lo ha fatto salire per installarlo accanto a sé, dichiarando che il nuovo Presidente era Louis Daly.

La domanda che si pone riguarda il conflitto d’interessi tra Herrera e Daly. Infatti l'intimità familiare di questi due è inquietante, si conoscono bene visto che le loro mogli appartengono alla stessa famiglia!

In quel momento, e senza capire nulla di quanto era appena accaduto, interrompeva così ogni chiarimento necessario alla decisione e al consenso necessario in un caso del genere.

È seguita un'ondata di protesta da parte di diverse Obbedienze indignate, e di alcuni membri dell'assemblea che l’hanno abbandonata in segno di malcontento.

Tra queste, la Gran Loggia Femminile di Francia, la Gran Loggia Mista di Francia, la Gran Loggia Francese di Memphis-Misraïm, la Gran Loggia Liberale di Turchia, la Gran Loggia Femminile di Turchia, la Gran Loggia Simbolica di Spagna, la Gran Loggia ANI Loggia del Canada, la Gran Loggia delle Culture e della Spiritualità, il Grande Oriente di Congo Brazzaville e molti altri.

In tutto, più di 15 Obbedienze si sono rifiutate di riprendere il corso del resto dell'Assemblea Generale per non condonare quanto era appena accaduto.

Anche se le diverse interpretazioni potevano portare a un consenso accettabile per non inquinare l'elezione del nuovo Presidente, il procedimento NON FRATERNO che ignora l'opinione di qualsiasi parte dell'Assemblea è assolutamente contrario ai princìpi massonici. Sembrava più una rapina o un colpo di stato.

Il CLIPSAS conta attualmente 91 Obbedienze.

La cosa più ridicola è che il tema di riflessione per l'Assemblea Generale del prossimo anno, almeno se il CLIPSAS sarà ancora vivo, sarà:

«La modernità dei princìpi massonici».

Chiaramente, il ridicolo non uccide!

Per il momento, l’unica domanda che si pone è: «Quale seguito giuridico o fraterno verrà dato a questa vicenda?».

Contate su di noi per tenervi informati sui prossimi dettagli.

A cura della Redazione di 450.fm, 22 maggio 2024, traduzione dal francese a cura di Barbara de Munari

Al seguente link l’articolo originale in lingua francese: https://jmmjqr.clicks.mlsend.com/tb/c/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjM1ODE5MixcImxcIjoxMjIwODUyOTU2NDk3MTk1NDYsXCJyXCI6MTIyMDg1Mjk4Njg3NDQ0MTc3fSIsInMiOiJiYzQ0MTAyMzk1YjcxYzVmIn0

Pagina 1 di 3