- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 5535

Chers sociétaires, chers amis,

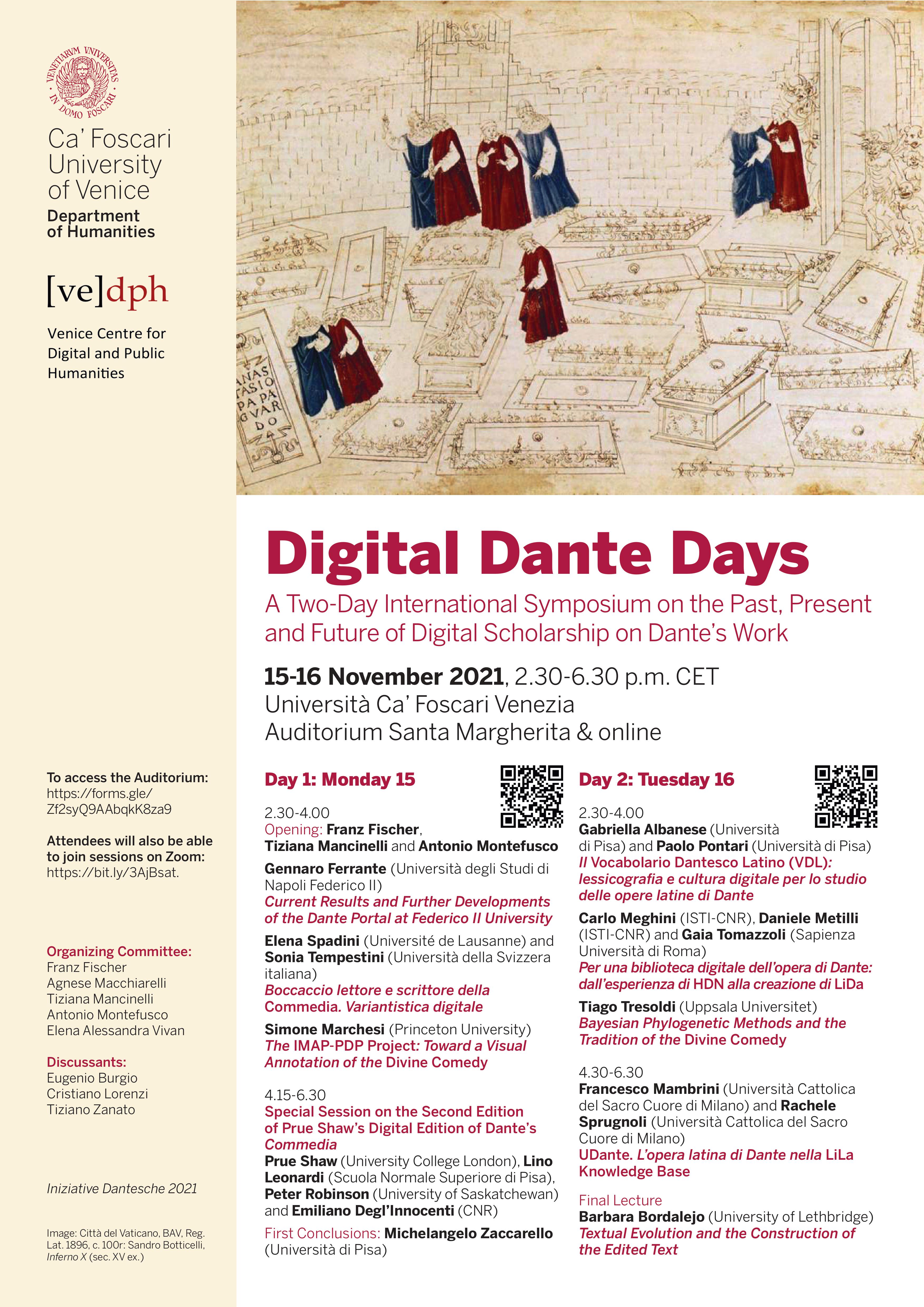

Nous vous informons qu'Antonio Montefusco organise, en collaboration avec Franz Fischer et Tiziana Mancinelli, un colloque international, intitulé "Dante Digitale".

Cette rencontre aura lieu les 15 et 16 décembre 2021 à Venise ; et il sera possible de la suivre sur Zoom. Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé ainsi que les conditions pour assister à cet évènement.

De plus, le Professeur Montefusco nous transmet un article qu'il a publié récemment dans Il Manifesto. Nous vous le communiquons en retour, attaché au présent message.

Bien cordialement,

SDdF

Cari soci, cari amici,

vi informiamo che Antonio Montefusco organizza, in collaborazione con Franz Fischer e Tiziana Mancinelli, un colloquio internazionale, dal titolo “Dante Digitale”.

Questo incontro si svolgerà il 15 e il 16 dicembre 2021 a Venezia e sarà possibile seguirlo su Zoom. Qui in allegato, il programma dettagliato e le modalità per assistere a questo evento.

Inoltre, il Professor Montefusco ci trasmette un suo articolo pubblicato recentemente ne ‘Il Manifesto’.

Cordialmente,

La Società Dantesca di Francia

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 17659

“Dante, l'italiano”. L’opera è pubblicata dall’Accademia della Crusca in collaborazione con goWare.

In occasione della XXI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che si svolge da 18 al 24 ottobre 2021, il libro viene diffuso gratuitamente in formato elettronico.

I due link seguenti permettono di scaricare gratuitamente l’opera fino al 24 ottobre 2021. Buona lettura.

EPub

https://www.goware-apps.it/free/free_pub/crusca_dante_italiano/Crusca_Dante_L_ITALIANO_2021.epub

https://www.goware-apps.it/free/free_pub/crusca_dante_italiano/Crusca_Dante_L_ITALIANO_2021.pdf

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 1439

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 967

- Dettagli

- Scritto da Barbara de Munari

- Visite: 830

Pagina 6 di 13